Jacques Kober ou le vitrier d'il était une fois

JACQUES KOBER OU LE VITRIER D'IL ÉTAIT UNE FOIS

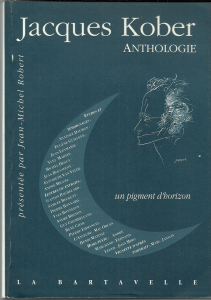

(Préface de Un pigment d'horizon, anthologie de l'œuvre de Jacques Kober, éditions La Bartavelle, 1993)

1

« Les futures techniques surréalistes ne m'intéressent pas.»

André Breton

J'avoue un certain agacement face à l'usage actuel du mot "surréaliste". Il tend, de plus en plus fréquemment, à se substituer à "bizarre", "insolite", "absurde", voire "grotesque". Mon mouvement d'humeur ne relève pas du fétichisme de l'épithète, je n'attacherais qu'une faible importance à ce glissement sémantique s'il n'était l'indice d'une reptation plus générale. L'époque se veut compétitive, cette volonté lui tient lieu d'avenir et de sacré; les derniers poètes, dit-on, ont creusé des galeries fabuleuses dans la carrière publicitaire. Aussi l'avilissement du mot marque-t-il l'avènement de la grande confusion où ce qu'il faut bien appeler le poncif surréaliste est devenu le passe-partout du vide. Déjà, en 1946, dénonçant certaines annexions frauduleuses, André Breton rappelait irréductibilité du surréalisme à une somme de techniques, de procédés, il en réaffirmait les exigences fondamentale : « transformer le monde, changer la vie, refaire de fond en comble l'entendement humain ». C'est bien ainsi que le comprenait Jacques Kober qui, dès 1944, énonçait son postulat poétique:

« (...) Notre force n'est pas à la portée de notre main, elle est la main (...). L'imagination c'est la machine à augmenter le monde. Chaque débris du monde c'est maintenant une semence, une image à faire éclater les caves (...). C'est la réalité à faire qui nous situe et non la réalité faite. Être libre c'est être une source d'énergie au sens physique du mot, pouvoir construire (...). Grâce au surréalisme l'homme peut habiter les forces brutes, coloniser le mystère comme les arbres le ciel. L'homme découvre l'objet et l'objet l'homme (...). Oui nous faisons corps avec la chambre des machines, avec la ville et ses drapeaux d'asphalte, et nous allons, déjà la pluie s'enflamme. »

Ce nous postulé par Kober na pas résisté à l'acharnement du bazar objectif. L'Histoire, c'est bien connu, adore ironiser, cruellement de préférence. Inutile de recenser les illusions. En 1948, considérant l'état des lieux, Georges Henein écrivait à Breton que le silence était devenu « la manifestation surréaliste la plus recommandable ». Jacques Kober se taira vingt-cinq ans. Le temps pour l'homme générique de regagner l'Unique, le temps pour le nous de se résoudre en je total, le temps pour la fidélité. Car rien d'essentiel n'est renié. Reprenons à la première personne du singulier l'extrait cité plus haut, Kober, j'en suis sûr, persiste et signe. Surréaliste « décollectivisé », certes, mais surréaliste. L'évolution de l'écriture automatique à l'écriture « auto-Kober » n'altère en rien l'image comme « point du monde » redéfinie par le postulat :

« (...) Ce point c'est l'image surréaliste et son pouvoir brisant. Ces images n'ont que le nom de commun avec celles qui distraient, ce sont les seules choses concrètes et qui ne soient pas à notre image, à notre copie... »

-1-

2

« Hors l'instant, il n'y a que prose et chanson. »

Gaston Bachelard

Pour Kober, la poésie ne baigne pas dans la salive d'écholalie, dans le laisser-vivre comme un demi-néant où l'on répéterait les bribes engourdies du monde; pas de reproductions, qu'elles soient lasses ou réalistes. Kober n'hésite pas à parler de « choses concrètes ». La formule est à rapprocher de celle de Breton: « L'imaginaire est ce qui tend à devenir réel. ». Rejetant à la fois le subjectivisme et le matérialisme primaire, Kober saura tirer toutes les conséquences poétiques de ce refus inaugural. L'image brise en créant, elle bouleverse, transforme le monde tel qu'il est communément perçu, y fait naître d'autres possibles; on ne dissocie plus le virtuel de l'accompli, tout est en acte.

« Le caillou est une plante qui s'allume », affirme Kober. Ici, "être" n'exprime pas un état, « une réalité faite », la relative qui s'allume dynamise l'assertion, lui confère la tension vitale sans laquelle il n'y aurait qu'« image à notre image », la tautologie de l'ennui. La fulgurance analogique pulvérise le caillou en même temps qu'elle l'augmente, le végétal et le minéral s'inspirent mutuellement dans le regard qui repère dans la pierre l'incendie en dégel, l'esprit frotte comme un silex, l'étincelle embrase la plante, le caillou s'éclaire à ses forêts intimes. L'homme qui voit de cette façon ne saurait élever un mur aveugle, il ne peut bâtir ni casernes ni prisons. « Les yeux fertiles » n'auront jamais des paupières de béton. D'ailleurs, à la levée d'ancre, « le jasmin matelot »*a déjà l'œil lointain :

« Comment parler dans une cage ? Simple question qui casse toute mode ou avènement parisiens. Nous en sommes à porter nos fruits dans nos yeux pour tout horizon. »

Et l'avenir n'hésite pas à fruiter, le caillou arrondit sa lumière dans la pulpe, se savoure dans le vin se frissonne dans la femme:

« Ton corps est de cailloux mûris

le château noircit sur la colline

de voir le vent te fouler dans sa cuve

mais de souffler sur les raisins

le feu jaillit où gémissent tes rires. »

À partir de la semence initiale, de la perception immédiate, tout intuitive du caillou ébloui, l'image prolifère, l'énergie se transforme jusqu'aux lèvres où le gémissement et la pierre s'enflamment dans leur plante osmotique. Manifestement, s'agissant de poème, « la machine à augmenter le monde » fonctionne sans entropie. Celle-ci s'avère moins négligeable là où la vie ignore sa plante; le signe ascendant ne réduit pas l'opacité des faits à une buée d'haleine; mais, quoi qu'il en soit, et de toute évidence, l'image d'aimer caresse. Aussi n'a-t-on que faire de gants :

« ... Terre je t'ai aimée, le soleil sous la paume... J'ai dix doigts de plus que le soleil... Le soleil c'est ma paume... J'ai mis sur le matin le chapeau du vin blanc... Je mangerai la terre à poignées rouges... J'ouvre l'espace jusqu'à l'oreille qui retentit de Voie lactée... »

*Jasmin tu es matelot, illustration de Rezvani, 1948.

-2-

Poète solaire par excellence, Kober ne pouvait éviter d'en mettre sa main au feu. « La force est la main »; dès lors, celle-ci s'identifie naturellement à l'astre-source; voir et toucher se fondent dans l'acuité phénoménale d'un nouveau sens, d'une lumière tactile capable de décrypter le surréel comme un braille frissonnant. « Quel siècle à mains ! »: Rimbaud n'eût sans doute pas refusé cette main à tâtonner dans l'aveuglant. Entre les cinq sens, bien plus que des correspondances, s'opère une fusion chauffant à l'infini la conscience de l'instant, l'étrangeté et l'évidence d'être se contractent en présent super-dense ; ce même courant irriguant l'étoile et le fruit, les doigts et l'aube, l'étincelle et le big bang, Kober l'éprouve spontanément . « La poésie est une métaphysique instantanée (...), elle est alors le principe d'une simultanéité essentielle où l'être le plus dispersé, le plus désuni conquiert son unité (...) C'est une ambivalence excitée, active, dynamique (...). Voici l'instant androgyne. Le mystère poétique est une androgynie... » En ces quelques lignes de Le Droit de rêver, Bachelard situe le poésie dans « le temps vertical ». Jacques Kober est donc bien de son temps. Bachelard le lui confirme : «Je n'ai pas oublié le temps de Pierre à Feu, le temps où vous hésitiez entre Poésie et Philosophie. Du moins ne vous-êtes vous pas trompé. Vous êtes poète. » (lettre du 11/11/1951).

3

« Je vois les pensées odorer les mots. »

Robert Desnos

Quel que soit son goût pour les concepts, Kober n'écrit que d'âme à âme. L'univocité du langage utilitaire autant que les caillots théoriques figent les mots, les vident de la charge émotionnelle, de l'influx mystérieux qui habitent l'homme vivant. J'ignore si Kober cherche « un sens plus pur », ses tribus intimes, en tout cas, refusent la soumission. Aussi, au fil de l'œuvre, assiste-t-on à une subversion progressive de la syntaxe. Le surréalisme de jeunesse, bien que traversé de séismes prémonitoires (« Tu respires que tu aimes »), reste dans l'ensemble syntaxiquement conforme. Desnos, par exemple, dans les années 20 avait cuit la grammaire à des températures plus volcaniques ; cependant, explorant systématiquement ce domaine (« L'aumonyme», «Langage cuit» ), Desnos établit un protocole d'expérience. Le laboratoire ne manque certes pas d'ébullitions de recoins féeriques, mais le poète y travaille en blouse blanche, avec précision, rigueur, préméditation. En ce qui concerne Kober, tout porte à croire à l'émergence naturelle d'un souffle, d'un rythme, d'une liquidité dont l'origine se situe plus certainement dans le vertige du plongeur que dans la cuisine du linguiste. Les années de silences ne furent telles que pour l'écoute tout extérieure. Il semble bien que la voix poétique n'ait jamais cessé de sinuer, de s'infiltrer, de submerger, érodant les conventions, inondant l'absence pour reparaître au grand jour chargée de légendes solubles, d'alluvions transparentes. Selon Octavio Paz, « Le poème révèle ce que l'exclamation signale sans le nommer » ; un étonnement fulgurant marque certains points de coïncidence de l'esprit et du monde ; mais le poème ne s'éclaire que dans l'embrasement d'un langage proprement révélateur, dans un pouvoir d'énonciation assez fort pour préserver l'émotion du formol du poncif, de la boue du charabia et imprimer cet élan-vers qui, au-delà de toute connotation religieuse, donne un sens au mot âme et au mot poésie. La sensibilité de Kober multiplie les coïncidences à une cadence extraordinaire ; dès lors, pas le choix, il n'y a pas une lumière à perdre, il faut oser les connexions inédites, les montages insolites, surtout ne pas gâcher cette précieuse énergie indispensable à la présence au monde. « L'unique de cet instant et du moi qui l'enregistre, comment n'en rien perdre? » se demandait André Hardellet. Kober a su trouver un style offrant un maximum de raccourcis, de passages souterrains, sous-marins ; ainsi nous pouvons plonger avec lui dans la blancheur d'un corps pour émerger dans les mers du Sud, pêcheurs de perles à l'appétit de requin :

« Tu me fais mal de la blancheur de ton corps trop grand

comme le son s'élève d'essuyer un verre de cristal,

je n'ai pas oublié que tu as été plus de dix ans plongeuse sous mer

avec ton haillon de cheveux sombres à essuyer la vaisselle de la transparence »

La force évocatrice de ces premiers vers du poème Les palmes noires naît de la distorsion même des structures syntaxiques ; celles-ci réalisent une sorte d'« allitération » en profondeur qui n'est plus illustration euphonique ou eurythmique de l'image mais qui en constitue un des organes vitaux ; il semble que, tout à coup, les fameux serpent s'enroulent autour d'un axe paradigmatique revu et corrigé par Max Ernst. « Tu me fais mal de la blancheur de ton corps trop grand » : peut-on rêver instant plus androgyne ? Le couple fusionnel impose d'emblée son évidence. Imaginons un auteur moins doué : « La blancheur de ton corps trop grand me fait mal / comme le son s'élève d'un verre de cristal qu'on essuie... » Quelle déperdition ! L'homme et la femme de nouveau séparés, plus d'ambiguïté, de polysémie ; voici la cause, voici l'effet... laissez tout retomber, on n'y croit plus.. La formulation de Kober utilise une fonction rare : la fonction irisante, laquelle impose à la phrase les facettes et l'angle d'exposition les plus favorables au miroitement poétique. Ainsi « le son s'élève d'essuyer », il naît de sa propre caresse ; dégelant le cristal, son ascension limpide allège l'ambivalence d'aimer, la blancheur douloureuse conquiert sa transparence, synthétise dans l'impalpable l'instantanéité et la complexité de l'émotion. Ensuite le poète souffle sur l'imaginaire comme l'enfant sur la plume qui voltige. Il ne s'agit pas de la laisser se poser n'importe où ! La phrase n'en finit pas d'attiser son vertige, de fondre et refondre les images, provoquant les réactions alchimiques propres à élucider les mythes immergés où le détail s'identifie à l'essentiel, la femme au monde, où l'androgynie tend à l'universel, au sacré :

« Douce femme de ménage de la transparence marine

femme de service des coquillages et de la lisse texture

le t'aime à la façon d'un païen posthume

et je vois dans tes cheveux le pinceau à peindre les coquillages

À la flamme sombre d'un amour un. »

4

« De mon émoi aux phrases,

Mon mouchoir pour mes lampes. »

Clément Magloire-Saint-Aude

Voici comment Kober établit la généalogie de son style :

« L'héritage le plus marquant me vint par ma mère, qui alsacienne d'origine mais déjà parisienne de la deuxième génération et du quartier du «Sentier» ( ce creuset des artisans et négociants en étoffe) m'a transmis un peu de la langue verveuse, drôle et désabusée de ce cœur inventif du petit peuple parisien . Leur langue était calquée sur leur vie besogneuse : expressions calquées sur la pratique et la philosophie de vie des petites gens, saisissant sans cesse, à l'écart de leur grande pudeur de l'essentiel, des tics de vie. Il n'y avait guère à cette époque de graffiti, «les cris de Paris» et les quolibets ou lazzi suffisaient à faire bouillir cd chaudron «bon enfant» qu'était la rue entre marchandes des quatre-saisons et comédie humaine des quatre-saisons... »

Kober se définit comme « surréalisant de sang », « poète à l'état sauvage » ; il se voit assez bien comme la graine de surréalisme tombant sur un fond populaire et y prospérant. De fait, l'expression kobérienne n'a pas peur de se salir la main ardente. Chassant d'un geste les antinomies superficielles, le tact poétique ne se contente pas d'unir les éléments, de fusionner les sens, il guide cette révolution permanente où la femme de ménage fréquente sans complexes les Néréides, où la transparence ne se distingue plus de ses petites bonniches, où les mots et jeux de mots réputés mal famés, ou trop prosaïques, enlacent gaillardement les tournures légendaires :

*

« (...)me trouver à feu nu sans défense que l'absolu!

tandis que la minuterie d'EDF mouline sa transe

*

Au lieu de lire Prévert lire prés bleus

puisqu'à St-Valentin voir tout par les yeux bleus n'a rien que d'affect-yeux...

*

(...) J'aime tes yeux qui habillent large.

*

Dans cette boîte à slips les slips sont tout un harem

et ce n'est pas de l'argent perdu que de se mettre sur le cul des trésors de bon goût.

La plupart vous vont comme des « loups »

vu le peu de tissu et l'intention d'assassiner qui se promène...

*

(...) lionne au visage-océan où l'on prend plein la gueule la beauté pour pigment. »

On le voit, bien loin de s'interdire certaines privautés, « la main » ne demande qu'à peloter la merveille. L'humour y glisse toutes ses nuances, depuis la légère ironie, l'effleurement un brin coquin, jusqu'à l'hénaurme, au scabreux rutilant :

« Comme un fusain ayant soi-même crayonné sa petite forêt

on sent une désobéissance des fesses à laisser le marbre l'emporter

*

Quand vous dites « minou-minou » à moi, loir de montagne

ayant fait son patchwork en fragments de journal, moi

dont les yeux sont des boutons de bottine d'avoir soif de considération,

vous sentez que cette façon d'engager la conversation jette un froid -

pourtant vous regardez ma queue touffue comme vous regardez votre miroir,

avec des reflets, de l'évaporé. Elle vous raconte : Il était une fois... »

Indéniablement, l'humour occupe une place de choix. Le souffle, le rythme, le flux et le reflux, la houle des génitifs, les infinitives sinueuses, les inversions en catastrophe (« Quand tu t'es mise nue pour dans le torrent entrer »), les conjonctives trapézistes (« J'ai trouvé pour passionner la beauté une pierre de visage / où meurt en mille morceaux de peur qu'on puisse ne pas l'aimer la seule... »), l'omniprésence du vocatif... finissent par créer une cohérence, une pertinence du délire qui rendent le ton Kobérien immédiatement reconnaissable. Kober a inventé une rhétorique narquoise, les mots parodient leur propre discours ; l'art poétique, certes, tord le cou de l'éloquence, mais il ne s'arrête pas là, il la pince, éprouve sa matière, sa consistance, il la rend infiniment malléable, ductile, jusqu'à lui imposer des formes tout à fait inattendues, inédites, risquées, dont les mouvances épousent miraculeusement celles de la vie. Paradoxe du grand style. Ainsi, malgré l'extrême audace, le côté casse-cou d'un tel langage (mais en même temps grâce à...), nulle impression de gratuité, de fourre-tout. Il n'est d'ailleurs que de relire, ou lire, certains grands qui furent, comme le fut Kober, taxés d'intempérence verbale, d'arbitraire, voire de folie furieuse (Joyce Mansour, Gérald Neveu, Benjamin Péret, Maurice Blanchard...) pour admettre l'évidence de cette hantise profonde qui authentifie la voix. Parlant de syntaxe à la fois juste et bouleversée, je ne vois guère qu'un Clément Magloire-Saint-Aude accédant à une cohérence équivalente à celle de Kober, dans un registre tout différent : le langage de Magloire-Saint-Aude cristallise et coupe, celui de Kober préfère neiger et fondre ( « Cette neige de proportions comme neigent les rapports secrets des sons. »), neige conductrice du courant poétique qui fait clignoter tous les voyants du merveilleux entre le feu et l'eau, le réel et le rêve, le blanc et le noir (« Nuits neigeuses de leur noir qui pèse une plume »), bref, entre tout ce qui est habituellement perçu comme contradictoire. C'est donc bien la surréalité qui s'émiette en flocons, l'androgynie de tout. Aussi les mots s'enfièvrent, le sens bouillonne, à tel point que le signe finit par imprégner son propre référent ; à force de vouloir dire, les mots font, agissent, acteurs vibratiles de la vie qu'ils énoncent : « Une femme à ne jamais être servie dans un drugstore

mais à bander dans son corps pour le mot perfection*... Vos lèvres féconderaient le mot atoll... Les couleurs en alvéoles de poumon fusent une nébuleuse de langue d'où vient le mot lustral... Vos lèvres collées de la musique où bourgeonne le mot fille... ». Notons également une très nette prédilection pour la formule « Il était une fois », formule magique dont les enfants savent bien qu'elle ouvre instantanément un passage entre les mondes. Kober n'en finit pas de révéler les légendes qu'incarne la femme, ses féeries consubstantielles ; « Il était une fois » se fait alors caresse fertilisante, les sensations, le merveilleux surgeonnent : « Neiges qui descendez d'une fois il était le nombril... On y voit les pieds blancs comme candeur d'il était une fois... Ainsi toi, il était une fois l'ahurissement du blanc... ». Connaît-on un poète qui ait répudié son enfance ? L'adulte ne préserve son pouvoir de création que dans la fidélité au regard, fidélité à l'étonnement, au "On dirait que..." césame du jeu. Mais depuis longtemps L'homo ludens a fait justice des préjugés opposant le sérieux au ludique. « Mais c'est toi qui me laves en réveillant la peau dans la lointaine enfance ». L'œuvre dans son ensemble témoigne qu' « Il était une fois » doit se vivre au présent, même si l'on n'ose guère parier sur son futur. "Il y aura une fois", titrait André Breton, toujours très optimiste.

5

« Cent fenêtres de front d'argent dans la grâce d'une fenêtre

La tête enfin d'une ivre plante au fond d'un ciel merveilleux

Ne parviennent que j'oublie il faut bientôt disparaître. »

Pierre Jean-Jouve

Un tableau de Magritte intitulé "La condition humaine" représente une toile où l'on a peint une plage. La toile posée sur un chevalet se trouve dans une pièce devant un mur percé d'une haute ouverture donnant elle aussi sur la plage. La partie gauche de la toile empiète sur l'espace ouvert de sorte que la plage qui s'étend « au dehors » coïncide parfaitement avec celle de la toile. Nous assistons à cet instant miraculeux où tous les éléments du paysage « extérieur » - horizon, vagues, écume... - se prolongent sur la toile, comme si celle-ci constituait une nouvelle ouverture, mais une ouverture à distance, une « fenêtre entrée ». Si l'on imagine le même lieu une seconde plus tard, la magie est rompue, chaque vague « extérieure » se déroulera abandonnant sur la toile son passé immobile. Mais il n'y aura pas d'après. Le peintre a éternisé la coïncidence ; il nous suffira de regarder le tableau pour revivre l'instant aussi longtemps qu'il nous plaira, pour nous plonger dans le mystère d'une transparence à la fois vraie et illusoire.

"Fenêtre, vous êtes entrée". En donnant ce titre à l'un de ses livres, Jacques Kober ne pensait certainement pas à cette œuvre de Magritte, mais il est frappant de voir à quel point les deux images fraternisent. Cette fraternité avec les peintres n'est d'ailleurs nullement accidentelle ; depuis toujours Kober se montre particulièrement attentif à la peinture. Ses activités à la galerie Maeght furent l'occasion de contacts privilégiés avec les plus grands peintres. La plupart de ses livres est illustrée, et quand je dis illustrée c'est vraiment au sens illustre du terme : Bonnard, Braque, Matisse, Miró, Gilbert Rigaud, Marc Janson... Il a également collaboré et noué des relations amicales avec Geer et Bram van Velde, Léger, André Marchand, Atlan, Rezvani, Chaissac, Asger Jorn, Hérold, Gœtz... et bien d'autres.

Présentant en 1947 l'exposition Les mains éblouies, Jacques Kober déclarait : « Nous avons à construire une maison pour nous donc des charpentes, mais qui aient des fourmillements de Voie lactée (... ) Nous élevons des murs qui tremblent de jeunesse, un monde carré comme la fenêtre... ».

Déjà, la fenêtre, au delà de son rapport évident à la toile du peintre, avait pris pour Kober les dimensions du monde. La fenêtre, plus subtile que le miroir, ne ferme pes le passage, son jeu de transparences et de reflets mêle l'intérieur et l'extérieur, le proche et le lointain, le réel et l'imaginaire ; elle est à la fois eau, pierre et feu, elle est « l'ambivalence excitée » qui, épousant une vision cosmique, devient l'image par excellence du monisme poétique. Aussi ne faut-il pas s'étonner qu'une telle fenêtre puisse entrer, chargée de tous les éléments, de toutes les distances, de tous les combats, particulièrement ceux de la déesse Astarté, la dompteuse de la mer.

« De nouveau la mer semble envahir la pièce où j'écris. ». Et la mer, « masse vitreuse », entre, submerge la sensibilité du poète, elle « navigue son feu », nul aspect de la réalité n'est quitte de sa dette maritime :

« La mer c'est un doux relent de tonnerre avec des larmes de pierre / mais le muguet de l'écume est enterré au frais... La vague essaie de mordre le feu de l'eau... Vous étiez comme le gant de la mer qui prend le sexe de l'éclair par les ouïes... La mer c'est une sorte de feu dans une haleine... La mer c'est une veillée mortuaire d'une haleine... Vos épaules haussent les épaules du rêve / qu'elles donnaient aux vagues à la becquée... ». À partir de l'expérience immédiate, la poésie de Kober renoue avec la fonction mythologique traditionnelle de la mer, à la fois primordialité et élévation spirituelle, passion et sagesse, eau et feu. Ce sont « les briques de la mer » qui élèvent la maison aux charpentes stellaires. « Être libre c'est pouvoir construire », affirmait le postulat poétique. Cette reconstruction du monde que Kober, avec et après bien d'autres, considérait comme la mission assignée à sa génération, il l'accomplit seul. Face à la coïncidence proprement insensée de vivre, face à l'horreur et à l'absurde, il ne refuse pas la solitude, il en revendique la dignité. La seule thaumaturgie acceptable est celle de son langage, dans la mesure où celui-ci révèle l'unique d'une vie et de sa quête. Détaché de la religion, le sacré est dans chaque vague de temps que le poète ajoute à l'édification de ses mythes personnels ; "Je me sens un des pères fondateurs de la mer", dit-il. Poésie patristique ? Saint Augustin de l'écume ? Écoutons plutôt :

« La Méditerranée est-elle une tombe ? C'est la maison de ce qui change, c'est notre maison, la maison de Baal. Mais je sais bien que la mer ne mourra pas et que moi je mourrai, que mes dents grinceront l'éternité à mordre cette masse vitreuse. Comment retenir ce cri involontaire ? Ah ! qu'elle mette de la chair dans sa nacre, qu'elle nous donne de sa force natale ! Nous retrouvons dans les yeux des femmes ce pouvoir noir, ces femmes recroquevillées sur un monde où la mort nie la mort. Ce refus d'expliquer et de se plaindre, ce refus absolu. Alors que reste-t-il à ceux qui ont tenté de faire leur vie sur la Méditerranée ? Il ne reste que la volonté plus dure et sauvage de bâtir la maison de Baal, et de saluer ce domaine de haine, la mer dont la dureté fait naître les hommes... »

La fenêtre de la condition humaine qu'Armen Lubin voyait « sans rien autour », que Magritte représente comme une coïncidence de perspectives où le peintre, le spectateur, le temps, le réel et l'imaginaire se rejoignent dans un mystère irréductible, Kober l'entoure des murs de la mer, il tente désespérément de construire, avec cette houle de vivre et de mourir, une tempête enfin habitable.

La peinture, la fenêtre, la mer, la neige, le feu, l'érotisme, l'Inde sont les avatars du seul dieu qui selon Kober vaille la peine d'adoration : l'émerveillement. Mais Kober n'est pas dupe, il sait bien que l'existence de ce dieu est soumise à la force poétique de son langage, le temple repose sur des colonnes de mots, sa solidité dépend de leur pouvoir de transmutation. Aussi aucun mysticisme chez Kober, contrairement à Malcolm de Chazal, à bien des égard proche de lui, mais dont certains brouets mystico-scientifiques, s'ils n'enlèvent rien au grand poète, me semblent particulièrement indigestes - , pas de théories ramassées dans des poubelles plus ou moins exotiques, pas de majuscules dégoulinantes, simplement : « Je vis comme on regarderait par-dessus l'épaule d'une déesse distraite. C'est ainsi qu'un baiser raté peut tendre un fil de salive à funambuler vers l'Olympe, la moindre « partie de jambes » devient « partie de temple ». Kober n'hésite pas à annexer à sa propre mythologie les divinités, les héros et légendes issus des traditions millénaires ; il est certaines lactescences que Vishnu n'a pas fini de baratter... Un regard bien disposé repère facilement Artémis passant incognito dans un drugstore, Orion poursuivant les Pléiades dans les lumières convulsives des nuits urbaines... au total, tous participent au tissage de « la liturgie du coton blanc de l'émotion », à ces prières lancées à l'aveuglette, avec l'humour en contrepoint, car Kober n'ignore pas que le plus difficile, en matière de merveilleux, c'est d'y croire.

6

« La terre tourne dans le silence

et quelqu'un vit »

Philippe Soupault

Aujourd'hui que les avant-gardes sénescentes se livrent au recyclage industriel de leurs parenthèses vides, à l'heure où leur révolution marxo-scato-structuraliste n'amuse plus que quelques dentiers égarés, peut-on espérer que l'attention se porte enfin sur ceux qui, aussi éloignés des théories frelatées que des vieilles sauces élégiaques, ont tenté la véritable aventure du langage, aventure bouleversante, dans tous les sens du terme, où les mots et la vie réalisent cette unité hautement instable à laquelle on n'a pas encore trouvé d'autre nom que "poésie" ? Tous les doutes sont permis. Mais je ne m'attriste pas. Il me suffit de savoir que certains auteurs ne restent pas sans voix. Si j'ouvre un livre de Jacques Kober, je sais qu'il m'aidera à révéler une part de cet ailleurs, de cette autre causalité où l'instant le plus perdu finit par former « une goutte de vol blanc », où les fenêtres des cités peuvent signer leur connivence d'un clin d'oeil maritime. Bien sûr, ce qu'il est convenu d'appeler la réalité, cette masse ennuyeuse, ne se volatilise pas si facilement ; mais si l'on peut prétendre à quelque dignité, celle-ci ne saurait s'accommoder de soumission aux faits. « Le lyrisme ordinaire », tel qu'il apparaît trop souvent, me semble tout à fait hors de propos : nul besoin de poésie pour énoncer banalement la banalité. Hubert Haddad remarquait justement que "tous les manchots ne sont pas Blaise Cendrars". Un stage à l'hôpital ne forme pas une promotion d'Alain Morin, de Prager ou de Merlen ; les Yves Martin ne se bousculent pas dans le sillage des petites filles, chaque zombie classé X ne s'appelle pas Delbourg, les loques nostalgiques de Bachelin ne sont pas à la portée du moindre chiffonnier... Ce qui quotidiennement passe pour réel ne devient poésie que par la « force brisante » du regard. Appeler chat un chat interdit toute grâce féline.

Contrairement à ce que d'aucuns veulent croire, le surréalisme ne se limite pas à l'automatisme, au délire onirique et à l'apéritif ; il ne récuse pas le concret, mais il ne le conçoit qu'en mouvement avec l'imaginaire. La poésie de Jacques Kober est indissolublement liée à ce mouvement, il n'est que de suivre ses vagues porteuses de feu pour s'en convaincre. De la Méditerranée au Gange, de la Parisienne pulpeuse à la princesse Sita, Kober n'en finit pas de découvrir le monde dont il est l'auteur. Ce monde n'appartient pas qu'à lui, c'est aussi le nôtre, mais ses livres seuls en donnent l'accès.

Biographie

Jacques Kober est né à Chartres.

Il rencontre très jeune Aimé Maeght, en devient le bras droit et rejoint les surréalistes. Admirateur de Breton (il organise sous ses directives le collectif Le Surréalisme en 1947), témoin privilégié des peintres, comme Bram Van Velde, il reste fidèle à l'esprit du surréalisme comme beauté et luxuriance de la vie : Le vent des épines (1947) est illustré par Bonnard, Matisse, Braque. Il marque un silence littéraire de vingt ans, puis "les mains éblouies", revient à l'écriture en 1973, sa parole originale s'étant encore nourrie de ce retrait.

(extrait du dictionnaire mondial des littératures, éd. Larousse)

Bibliographie

André Breton persiste, cahier collectif, dossier sous la direction de Jacques Kober, revue remue-méninges, imprimé en Belgique, 2011

Etude sur Gilbert Rigaud, dans Diérèse n°54, 2011

La Tunique, l'Amourier, 2011

Bram Van Velde et ses loups, monographie, 9 lettres inédites, 2e édition, la Bartavelle, 2010

Photo de classe de Maternelle, poème inédit en cinq strophes, accompagné de deux gravures polychromie-relief originales et inédites, plein format de Henri Baviera, sous couverture réalisée à la main, aquarellée, edition arte-libris peycervier, 2009

Le purgatoire des étoiles, Musée d'Art Moderne et contemporain de Cordes-sur-Ciel, 2008

L'inusable des lèvres Maeght editeur (2007)

Travaux manuscrits aux éd.Le Livre Pauvre (Prieuré St Cosme) avec 7 artistes: A. Bongrand, M-Cl. Bugeaud, J-M Fage, A. Frédéric, J. Leroux, F. Nalbandian et Y. Strega (2003 à 2007)

Monographie sur le peintre Jean-Marie Fage, 83 reproductions couleur, Ed Fage, Lyon, 2007

L'inusable des lèvres, poème, Editions Maght, 2007

Impressions du Hoggar, 4 gravures en couleurs par Henri Baviera, Ed. Musée d'art contemporain de Cordes sur Ciel, 2007

Le Créole des dieux, dossier par Jean-Michel Robert, Ed. Revue Décharge, tiré à part, 2006

Un temps fustigé par la mer, éditions Maeght, bilingue français/italien, avec 9 lithos originales de Valerio Adami,2006

L'aubier de la rose (Matisse du mot au dessin), éditions RMN, 2004, disponible dans tous les musées nationaux.

L'anniversaire de la lune, éditions Le livre pauvre, 2003

Connemara black (à propos d'Irlande et de Guinness) Préface de Daniel Leuwers éd. Rafael de Surtis, 2003. édition bilingue française/anglaise

Recettes vénitiennes avec 10 lithographies de Raymond Mason) Maeght éditeur, 2002.

L'eau de Venise aux clapots d'alchimie, éd. Matarasso, 2002.

Changer d'éternité, éd. Rafael de Surtis, 2001. En Inde.

Boccata d'ossigeno ed. de la revue NU(e) ill par Serée, 1999.

Jasmin tu es matelot, éd. Rafael de Surtis, 1998.

La disparition Fellini, éd. Rafael de Surtis, 1997.

Les mains éblouies (la peinture du demi-siècle), litho originale d'André Marchand, Préface de Xavier Girard, 6 lettres inédites de Matisse, 50 documents d'époque 1945-1950, éd. Giletta, Nice, 1996.

Un pigment d'horizon, anthologie de poèmes sur quarante ans, études, photos, témoignages... éd. La Bartavelle, 1993.

commentaire

Le macaron Ladurée

Le macaron Ladurée