Lésions d'un an

Marie Watson était ma meilleure amie. Enfin, c'était moi qui la considérais ainsi, mais je savais qu'elle m'aimait beaucoup. Elle n'était pas comme toutes les adolescentes de son âge qui ne pensaient qu'aux garçons et à la mode. Non, elle était à part, et c'était pour cela que tout le monde l'aimait. Son visage d’ange, encadré par de longs cheveux blonds bouclés témoignait de sa bonté extrême. Ses yeux bleu-verts rieurs me faisaient penser à sa mère, qui pourtant ne lui ressemblait pas beaucoup. En fait, personne ne savait vraiment à qui elle ressemblait. Cela devait être un mélange de tout le monde : un fort joli mélange d’ailleurs. C'était la jeune fille la plus ravissante du collège. Elle le savait fort bien, mais jamais elle ne s'en était ventée auprès des autres : elle restait modeste jusqu'à ses vêtements. Beaucoup de filles enviaient son corps fin mais robuste. Personne n’aurait pût deviner que derrière ce corps de frêle apparence se cachait une force qui arracherait des larmes à plus d'un. A moins d'y avoir été confronté. Elle avait un très beau sourire qui laissait voir une rangé de dents blanches parfaitement placées. Sa peau était souvent bronzée après chaque retour de vacances. Une grande rangée de cils bordait ses yeux, gris par temps de pluie. Ses beaux sourcils bruns clairs étaient parsemés de blond. Elle était toujours la première de sa classe, mais jamais personne ne l’avait traitée d’ « intello », comme le faisait si bien les collégiens. Elle mettait souvent un serre-tête de tissus rose dans ses cheveux et portait toujours ses six bracelets fétiches à son poignet droit. Elle adorait rire et sa voix de cristal résonnait dans la cour sans arrêt. Elle était franche, très bonne comédienne et disait toujours se qu’elle pensait sans jamais blesser personne. Aujourd’hui, une fille de 5e du nom de Fanny Lenderly portait un chandail vert anis, qui ne lui allait pas du tout avec son teint basané et ses cheveux d’ébène. Si c’était une quelconque fille du collège qui le lui avait dit, Fanny l’aurait envoyé promener. Si c’était moi qui étais venue, elle m’aurait écouté parce que j’étais l’ami de Marie, et ne l’aurait plus porté pendant quelques semaines, tout au plus. Et si c’était Marie qui lui avait dit franchement que son pull ne lui allait pas du tout, Fanny ne l’aurait plus jamais remis. L’ambiance du collège était morose, même triste, depuis quelque temps. Marie avait disparut du jour au lendemain, et elle était regrettée de tout le monde. Personne ne savait ce qu’elle était devenue. Sauf moi. J’avais été mise au courant, et pour rien au monde je n’aurais aimé le savoir. Les larmes m’avaient brouillé la vue lorsque le père de mon amie m’avait téléphoné pour m’annoncer l’affreuse nouvelle d’une voix qui trahissait ses sanglots : Marie avait été victime d’un accident de voiture grave. Ceux ou celui qui l’avaient renversé s’étaient enfuis. Cet accident avait laissé d’importants traumatismes pour les proches de Marie. Son père avait perdu son travail car il était tellement préoccupé qu’il faisait moins attention à son travail, alors son patron l’a licencié. Sa mère, abattue par le chagrin, avait pleuré toutes les larmes de son corps, laissant sur ses joues un teint cireux. Elle ne mangeait pratiquement plus et devenait plus anorexique de jour en jour. Moi-même je me suis enfermée dans mon mutisme. Moi qui étais la deuxième de la classe, je suis descendue jusqu'à la dernière place qui est la mienne en ce moment. Le proviseur en personne est venu me voir pour me parler de mon état qui empirait tous les jours. Je m’étais évanouie plusieurs fois par faute d’alimentation insuffisante. Mais rien à faire, je n’avais répondu à ses questions que par monosyllabes. N’insistant pas, le proviseur avait conseillé à ma mère de m’envoyer chez un psychologue. Ce fut les mêmes réponses que chez le proviseur. Ma mère avait été désespérée et avait été sur le point de raconter l’accident de Marie, mais j’avais réussis à temps à l’en dissuader. L’affaire avait été étouffée par les Watson, car ils avaient craint qu’on leur en parle trop, c’est pourquoi personne n’était au courant. J’avais rejoint la famille de Marie à l’hôpital où on l’avait transféré. Le docteur venait de rentrer à ce moment-la dans la salle d’attente et discutait à voix basse avec les parents éplorés. La sœur de Marie, Elisabeth, se tenait dans un coin de la petite salle, le visage rouge et les yeux bouffis remplis de larmes. Elle tenait dans sa main une photo de sa sœur et d’elle enlacées, prise pendant quelques vacances en famille. Je m’étais approchée d’elle et avait enlevé doucement des mains cette photo qui aggravait son état de tristesse. Elle avait pleuré longuement, la tête sur mes genoux, mouillant mon pantalon, mais je n’y avais pas fait attention. Je lui avais parlé tendrement tout en écoutant la conversation des parents et du médecin. C’était ainsi que j’avais appris que Marie était dans le coma et qu’elle n’avait que de très minces chances de se réveiller. J’avais été anéanti pendant des jours entiers par cette nouvelle. Je n’en avais touché mot à Elisabeth de peur qu’elle ne sombre dans le chagrin complet. Cela faisait maintenant un an que cet accident s’est passé et je ne m’en suis que très peu remise. Je cache ma tristesse du mieux que je le peux, mais mes amies ont décelé un changement en moi : j’étais bien plus distante qu’avant, et pour cause ! Marie aurait dû se trouver avec moi en troisième. Elle avait perdu un an de sa vie. La dernière journée que Marie et moi avions passée ensemble ne cessait de défiler sans arrêt dans ma tête, comme s’il y avait un indice sur sa disparition.

C’était un jour ensoleillé, nous étions assises sur un muret qui bordait l’allée où les cars se garaient. Ils étaient tous partis et nous discutions, lorsqu’un groupe de garçons de troisième s’étaient avancés vers nous. J’avais reconnu celui du milieu qui s’appelait Jules Briotin, et qui avait demandé à Marie deux jours plus tôt si elle voulait sortir avec lui. Elle l’avait repoussé gentiment comme elle le faisait toujours. Arrivé à notre hauteur, il s’était exclamé en direction de ma meilleure amie :

-Alors, la beauté de mon cœur, tu veux ?

Ce que je trouve complètement grotesque comme surnom, mais sans se départir de son sourire, Marie lui avait répondu :

-Tu sais très bien ce que je vais te répondre : je ne suis pas amoureuse de toi. Ne le prends pas mal, mais je ne vais pas me forcer à t’aimer ! Tu trouveras bien quelqu’un d’autre, ce ne sont pas les filles qui manquent dans ce collège. Et puis l’année prochaine, tu seras dans un lycée. Tu m’as donné deux jours dont je n’avais nullement besoin pour réfléchir alors que je t’avais déjà donné ma réponse. Cela ne vaut pas la peine d’insister.

Jules avait plissé les yeux et s’en était allé sans un mot de plus. Nous nous étions remises à parler comme si de rien n’était, et Marie n’avait plus fait allusion à cet incident. Mais j’étais restée troublée par l’air féroce, aux yeux plein de rancœur qu’avait Jules en s’en allant. Je sais que j’aurais dû le dire à ma meilleure amie, mais je n’en avais pas eu le cœur à ça à ce moment là.

Je clignai des yeux et revins à la réalité. Je chassai ces pensées douloureuses et marchai un peu dans la cour. Je vis Elisabeth. Elle avait le même visage que sa sœur, mais ses yeux marron étaient plus durs. Ses cheveux étaient bouclés courts et châtains. Contrairement à ma meilleure amie, elle était presque maigre. Elle aussi avait subie un choc émotionnel important depuis l’accident. Une fois, on l’avait retrouvé dans le garage avec un couteau à la main, et on l’avait sauvé de très peu de la mort, car elle s’était déjà entamée le bras. Depuis, elle n’a plus jamais ri, et parle très peu. Elle était en Cm2 lorsqu’ a eu lieu le drame, et maintenant elle est en 6e. Beaucoup de monde espérait revoir en elle Marie, mais elles n’ont pas du tout le même caractère. Elisabeth répond durement aux gens et les blessent sans s’en rendre compte. Elle est si triste depuis la disparition de sa sœur qu’elle ne s’aperçoit pas du mal qu’elle fait autour d’elle. Depuis le temps que je la connais, j’ai vu grandir cette petite fille jusqu’à sa préadolescence, mais du jour au lendemain, l’étincelle de gaité s’est éteinte dans ses yeux et elle s’est renfermée sur elle-même. Il n’y a qu’à moi qu’elle confie ses sombres pensées. Je me souviens d’une chose que Marie avait pour habitude de me répéter :

« Elisabeth et moi sommes différentes physiquement mais en notre intérieur brille la même force qui nous anime et nous fait vivre. Tu vois comme les apparences peuvent tromper, Amelle ? Si nous étions tous semblables, ce ne serait pas drôle sur Terre. Mais heureusement, la nature nous a fait différente, et c’est pour cela qu’il faut vivre sa vie comme elle vient. Ne regrette jamais ce que la nature nus envoie, que ce soit bien ou moins bien. Il est impossible de mourir sans l’avoir vécue. Impossible. »

« Impossible ».Ce mot résonnait dans ma tête de manière étrange. « Impossible ».Cela sonnait tellement faux maintenant ! Marie qui ne se lassait pas de me le répéter, et qui pourtant est dans le coma sans avoir vécu entièrement sa vie ! Si seulement elle ne s’était pas trompée ! Pendant des mois, je me suis rendue à l’hôpital en espérant qu’en ouvrant la porte, Marie serait réveillée et qu’elle me sourirait. Mais tout cela ne s’est jamais passé, et elle est encore dans le coma. J’aurais pu continuer à aller à l’hôpital, mais j’en revenais chaque fois en larmes. Voir ainsi Marie allongée sur son lit, recouverte de draps blancs, avec des perfusions plantées dans sa peau pour la maintenir en vie me faisait un choc. Alors ma mère m’a interdit de la voir. Au début, j’ai été tentée de lui désobéir, mais j’ai vite compris que s’était pour mon bien, parce que je dépérissais à vue d’œil.

Par habitude, je m’asseillais à la récréation sur le même banc, celui-là même où Marie et moi discutions le plus souvent. Seulement, aujourd’hui, il était pris par une bande de garçons. En m’approchant, je vis que c’était Jules et ses copains. Tous avaient redoublé, et la majeure partie se trouvait dans ma classe. Ils mettaient souvent en l’air les cours et dérangeaient les élèves les plus sérieux. J’allais passer mon chemin et m’asseoir sur un autre banc quand un mot, un seul, me fis tressaillir : « Marie ». Je fis comme si de rien était, mais je sentais en moi mon cœur s’accélérer. Faisant mine de lacer mes chaussures, j’écoutais leur conversation, qui me glaça d’horreur :

-Vous auriez vu sa tête ! Elle s’est heurtée à la voiture sans comprendre ce qui lui arrivait ! s’exclamait Jules en riant à gorge déployée, on aurait dit une folle avec ses yeux exorbités ! Elle a voltigé à plus de trois mètres sur la route, et on aurait dit un cadavre de chien mort écrasé !

Les autres se mirent à rire. Soudain, avisant ma présence, Jules baissa la voix, et je n’entendis plus rien. Je me levai et continuai ma route. Je bouillai de colère : qui était-il pour parler de Marie ainsi ? Une folle ! Il l’avait traité de folle ! Et l’avait comparé à un chien mort ! J’étais sidérée. En plus, il avait parlé de l’accident, or, le seul témoin de la scène à été clair sur le sujet : personne d’autre n’était présent, il était le seul. Alors comment était-il au courant ? Personne à part ma famille, le témoin, la famille de Marie, l’hôpital où elle a été placée, la police et moi n’avait été mis au courant. Et tout le monde avait juré sous serment de n’en parler en public. Tout à coup, une idée aussi facile que de croquer une pomme s’imposa dans ma tête : si c’était lui ? Il n’avait pas été interrogé sur son activité de ce soir là, il n’a donc aucun alibi. L’après midi du même jour, il s’était fait refuser pour la deuxième fois une demande, et son regard de rancune prenait une signification de vengeance à mes yeux. Il aurait très bien pu se venger d’elle... Mais au point de vouloir la tuer ? Parce que c’était le but de l’agresseur : de la tuer. Sauf qu’elle est dans un coma très profond, et qu’elle pourrait un jour se réveiller et révéler l’identité de son agresseur, si elle l’avait vu, bien sûr. C’était inhumain. « Impossible » aurait dit Marie. Je regardai Jules par-dessus mon épaule. Lui aussi me fixait intensément, mais ses yeux lançaient des éclairs, et sa bouche se tordit en un affreux rictus qui me fit l’effet d’une douche froide. « Je sais !»avais-je envie de lui crier, mais je me tins tranquille : s’il avait essayé de tuer ma meilleure amie pour une raison idiote comme le refus de sortir avec quelqu’un, il serait bien capable de m’éliminer moi aussi pour m’en pêcher de parler. Aussi, je l’ignorai. Que faire ? Dans cinq minutes les cours recommenceront. Je me décidai enfin lorsque la cloche sonna. Je fis comme tout le monde en descendant les quelques marches de la cour, mais obliquai vivement vers la droite, à l’opposé des bâtiments et vers la sortie. Mon évasion passa inaperçu parmi la foule d’élèves qui allaient en cours. Je passai le portail avec une boule à l’estomac, croyant à chaque fois que l’on allait me rappeler. Mais je parvins sans encombre sur le trottoir. Je me mis à courir vers le centre ville qui, par chance, était tout près du collège. Je me précipitais vers le poste de police sous les yeux ébahis d’un policier qui en sortait. Je lui fis mon plus beau sourire et bondis à l’accueil. La jeune femme à lunettes, derrière son comptoir, me fis remarquer gentiment que je devrais être à l’école. Je ne lui répondis pas mais demandai à voir le commissaire. Je le connaissais bien puisque c’était un ami de ma famille. Il s’appelait Mr Gustave Unita. Il soignait toujours parfaitement sa moustache grisonnante, qui était sa fierté.

-C’est très important, ajoutais-je à l’adresse de la dame.

Elle alla voir le commissaire dans son bureau et me fit signe d’y entrer. Il bondit de son fauteuil et s’exclama :

-Amelle ? Mais que fais-tu ici ? Tu devrais être au collège à cette heure là !

D’un geste, il congédia la jeune femme qui attendait sur le pas de la porte. Puis, voyant mon air grave, Mr Unita se calma un peu.

-Je vous en pris, ne le dites pas à mes parents ! le suppliai-je.

-Je ne dirai rien, mon enfant. Mais explique-moi le motif de ta visite en pleine heure de cours.

-Monsieur, c’est au sujet de l’affaire Marie Watson. Je sais que je ne peux accuser sans preuve, mais…

L’affaire Marie Watson a été refermée ce matin. Je sortais du tribunal en compagnie de mes parents et du commissaire. Jules avait tout avoué. Lorsque j’étais venue parler de mes soupçons à Gustave Unita un mois plus tôt, il avait convoqué Jules au commissariat de police le soir même. Au début, il avait menti à Mr Unita qui s’en doutait, bien sûr. Mais lorsqu’il avait menacé d’aller cherché le témoin, Jules avait baissé piteusement la tête et avait tout avoué : il avait entendu dire que Marie n’était jamais sortie avec personne parce qu’elle avait décliné toute invitation. Alors il s’était dit qu’il tenterait sa chance. Mais lorsqu’elle n’avait pas voulu de lui non plus, il avait pensé que comme lui ne pouvait pas l’avoir, personne ne l’aurait. Le soir même, il avait pris la voiture de son père, qui était parti au cinéma avec son épouse, tous deux croyant leur fils sagement dans son lit, et avait foncé dans le quartier où habitait Marie. Il l’avait rencontrée dans une ruelle dans laquelle il n’y avait pas un chat, lui avait foncé dessus et l’avait vu voltigée devant le capot de la voiture qui s’était complètement aplati sous le choc. Le témoin avait surgi au moment où il rentrait dans Marie. Jules avait pensé lui régler son compte, mais déjà les lumières s’allumaient dans les maisons aux alentours de l’accident, et il s’était enfui.

Puis, lorsqu’il avait fini ses aveux, il m’avait regardé avec un mélange de haine très forte et de peur. La haine, d’abord, parce que s’était à cause de moi qu’il était là, et la peur, ensuite, de ne pas savoir ce qui l’attendait. J’avais cru déceler une once de regret dans ses yeux, mais cela s’était estompé si vite que je n’en étais pas certaine. Je lui avais rendu son regard, mais le mien était tinté de d’amertume, et surtout emplis de pitié, pour une vengeance aussi enfantine qu’avait détruit une vie et des lésions grave aux les proches.

Le commissaire avait été très efficace : il avait obtenu un procès pour ce mois-ci, c’est-à-dire un mois après les aveux. Le juge avait condamné Jules à la peine maximale pour un crime presque parfait. Lorsque l’on m’avait demandé quelle sentence j’aimerai lui donner, en tant que meilleure amie de Marie, je m’étais levé du banc sur lequel j’étais assise, m’étais approché du criminel que je m’étais mise à détester de tout mon cœur, et l’avais giflé, et cela avait résonnée dans le silence de la salle d’audience. Jules avait chancelé sous cette honte en publique et je lui avais susurré :

-C’est bien peu comparé à ce que tu à fais à Marie. J’espère que tu resteras en prison assez longtemps pour réfléchir à ton acte. Tu mériterais d’être dans le même état qu’elle pour que tu vois ce que ça fait.

Il avait grimacé mais n’avait rien dit. Je suppose qu’il savait que j’avais raison. Je m’étais de nouveau assise, sans un mot, jusqu'à la fin du procès. J’étais à la fois contente et triste. Contente, car enfin cette histoire se terminait, mais triste car cela ne m’avait pas rendu Marie. Ce pendant, le médecin avait constaté quelques signes encourageant annonciateur d’un possible réveil. Le procès s’était fini sur la peine du condamné.

Les parents de Marie sont venus me voir juste avant que je ne sorte du tribunal : ils voulaient me remercier. Ils avaient changé depuis qu’on leur avait annoncé l’évolution positive sur l’état de santé de Marie. Le père de Marie avait été réembauché par son patron lorsque celui-ci avait découvert les préoccupations de son employé avant le licenciement. L'accident de Marie avait été révélé par les media, sur l’accord des parents de Jules. La mère de Marie s’était remise à manger, et ses joues se coloraient à nouveau petit-à-petit : il en était de même pour moi, et mes notes remontaient à grande vitesse. Je me suis remise à parler avec les autres, et mes amies sont heureuses de voir en moi ce changement : maintenant que l’espoir renait à propos de la santé de Marie, nous parlons d’elle bien plus facilement.

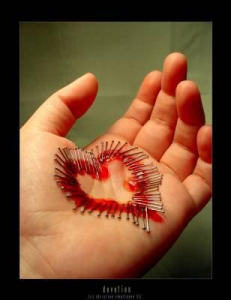

Ces lésions internes, telles des blessures béantes, se referment doucement mais surement, comme si elles étaient recousues avec du fil. Oh ! Bien sûr, elles laisseront des cicatrices, qui parfois pourraient nous faire monter les larmes aux yeux. L’irréparable devient réparable, et l’impossible devient possible, il suffit de savoir comment s’y prendre. Marie en est l’un des exemples dans l’humanité…

Commentaires (13)

Ta nouvelle est encore immature et ton niveau de langue n'est pas toujours approprié, mais je maintiens ; pour ton âge c'est excellent !

Bon courage 😊

Le coma est un sujet aussi intéressant que grave, et j'essaierai peut être de m'y frotter d'ici peu... En vers ou en prose ? je n'en ai aucune idée ^^

En tout cas merci pour cette histoire.

Bonne journée !

Et pour ça rien ne vaut un séjour en prison de quelques mois, malheureusement. En tout cas, je reste d'accords avec les commentaires précédents. Bonne écriture, même s'il te faut encore gagner en maturité.

Courage, tu es sur le bon chemin ! 😉

L'idée est bonne et comme disait Sylise, excellent pour ton âge. Sans nul doute tes essais subséquents doivent être meilleurs encore, alors persévère.

Ghjslain

Oui, certes tu as du talent mais cela reste immature ... lol

Nan je blague, c'est super Camille

Ton meilleur ami (fin je crois)

Baptiste

Hehe.....je peux en dire autant de la tienne, non? Je plaaaiiisaannte!!

A bientôt sur tes textes à toi, bizz

Camille

commentaire

L'Homme qui plantait des arbres

L'Homme qui plantait des arbres

t'as un talent certain , je te souhaite de publier bientot